| Sono le di Aggiornamento 20 novembre 2020 |

L’incontro si terra sulla piattaforma RemTech

|

|

FIORE: «Oggi una parte preponderante del costruito che include case, scuole, chiese, edifici industriali e infrastrutture in generale, risulta realizzato in assenza di norme antisismiche, pur trovandosi in aree la cui pericolosità è ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica: una situazione questa che si riscontra diffusamente da nord a sud del Paese.».

di Piero Mastroiorio

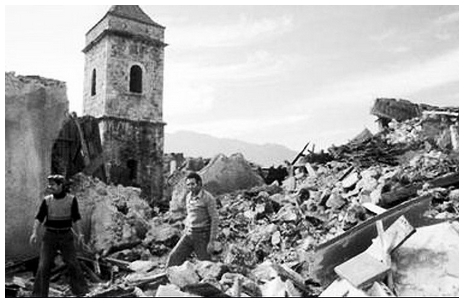

Oggi, Venerdì 20 Novembre 2020 alle ore 15:30 ci sarà una conferenza commemorativa organizzata da SIGEA – Ordine dei Geologi della Basilicata, Ordine dei Geologi della Puglia per ricordare a tutti, che, a 40 anni dal terremoto dell’Irpinia, in Italia, gran parte del costruito risulta ancora realizzato in assenza di norme antisismiche, ma soprattutto, quello che accadde alle ore 19:34 del 23 Novembre del 1980: la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 della scala Richter, 10^ grado della scala Mercalli, che provocò più di 2.500 morti, 8.848 feriti e circa 300.000, radendo al suolo e colpendo alcuni paesi tra l'Irpinia, la Basilicata e una limitata area della Puglia.

Oggi, Venerdì 20 Novembre 2020 alle ore 15:30 ci sarà una conferenza commemorativa organizzata da SIGEA – Ordine dei Geologi della Basilicata, Ordine dei Geologi della Puglia per ricordare a tutti, che, a 40 anni dal terremoto dell’Irpinia, in Italia, gran parte del costruito risulta ancora realizzato in assenza di norme antisismiche, ma soprattutto, quello che accadde alle ore 19:34 del 23 Novembre del 1980: la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 della scala Richter, 10^ grado della scala Mercalli, che provocò più di 2.500 morti, 8.848 feriti e circa 300.000, radendo al suolo e colpendo alcuni paesi tra l'Irpinia, la Basilicata e una limitata area della Puglia.

Alcuni comuni come Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Conza della Campania, Castelnuovo di Conza, Santomenna, Laviano, Muro Lucano furono praticamente rasi al suolo. Dei 679 comuni delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Napoli, Potenza, Salerno e Foggia, ben 506 ebbero danni. Nei 36 comuni dell’area epicentrale gli alloggi distrutti furono 20.000.

A distanza di 40 anni, il Coronavirus non può far dimenticare quanto accadde 40 anni fa, un significativo evento online, con testimonianze di quello che accadde allora e negli anni a seguire per la ricostruzione e relazioni scientifiche, ideato e voluto dalla SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale, da ReMtech, dagli Ordini Regionali dei Geologi di Puglia e Basilicata, ricorderà, con una video conferenza, dal titolo “Irpinia 1980 – 2020: rischio sismico e resilienza in un paese fragile’, quanto accadde in quegli anni.

A distanza di 40 anni, il Coronavirus non può far dimenticare quanto accadde 40 anni fa, un significativo evento online, con testimonianze di quello che accadde allora e negli anni a seguire per la ricostruzione e relazioni scientifiche, ideato e voluto dalla SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale, da ReMtech, dagli Ordini Regionali dei Geologi di Puglia e Basilicata, ricorderà, con una video conferenza, dal titolo “Irpinia 1980 – 2020: rischio sismico e resilienza in un paese fragile’, quanto accadde in quegli anni.

Alla video conferenza parteciperanno, tra gli altri, la General Manager di RemTech, Silvia Paparella ed il geologo Antonello Fiore, Presidente Nazionale della SIGEA, che ha dichiarato: «Non dobbiamo dimenticare che solo nei 160 anni trascorsi dall'Unità d’Italia il nostro Paese è stato colpito da ben 36 terremoti disastrosi. In media un disastro sismico ogni quattro anni e mezzo. Questi terremoti hanno causato oltre 150.000 vittime e hanno danneggiato gravemente oltre 1.600 località, incluse grandi città come Rimini, L’Aquila, Avellino, Potenza, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina. Oggi una parte preponderante del costruito che include case, scuole, chiese, edifici industriali e infrastrutture in generale, risulta realizzato in assenza di norme antisismiche, pur trovandosi in aree la cui pericolosità è ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica: una situazione questa che si riscontra diffusamente da nord a sud del Paese.

Abbiamo voluto organizzare questo evento a 40 anni di distanza dal terremoto che colpi l'Italia nel 1980 non solo per ricordare le vittime di quel disastro e le forti difficoltà che i sopravvissuti dovettero affrontare negli anni successivi per tornare a vivere una vita definibile normale, ma anche per ricordare tutte le vittime e i sopravvissuti di quello che è certamente il rischio geologico più severo per la popolazione, per l’edificato, per il patrimonio monumentale, per le attività produttive e per la coesione sociale. Il nostro obiettivo è mettere in primo piano la forza della nostra consapevolezza e la qualità degli studi oggi disponibili, allo stesso tempo stimolando l'azione delle istituzioni e la lungimiranza della classe politica verso una efficace prevenzione del rischio sismico, contro ogni forma di rassegnazione e fatalismo.».

«Quando la terra tremò ci ritrovammo improvvisamente a fare i conti con un territorio che era familiare col terremoto, ma inconsapevole della fragilità dei paesi, delle case, degli edifici pubblici. Il sisma dell'Irpinia divenne, nella sua tragicità, una occasione straordinaria per avviare una discussione nazionale su quale futuro dare alle aree interne e per intervenire con leggi, fondi e campagne informative sulla riduzione del rischio sismico. L'onda solidale scaturita dall'appello del presidente Pertini, inoltre, alimentò nella popolazione una rinnovata resilienza», ricorda Rosetta D’Amelio, ex sindaco di Lioni.

«Quando la terra tremò ci ritrovammo improvvisamente a fare i conti con un territorio che era familiare col terremoto, ma inconsapevole della fragilità dei paesi, delle case, degli edifici pubblici. Il sisma dell'Irpinia divenne, nella sua tragicità, una occasione straordinaria per avviare una discussione nazionale su quale futuro dare alle aree interne e per intervenire con leggi, fondi e campagne informative sulla riduzione del rischio sismico. L'onda solidale scaturita dall'appello del presidente Pertini, inoltre, alimentò nella popolazione una rinnovata resilienza», ricorda Rosetta D’Amelio, ex sindaco di Lioni.

«La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente risanabili. Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale», le parole del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, che traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata.

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976 e come spiega Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia: «Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti. La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, grazie anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che costituirono un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico.».

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976 e come spiega Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia: «Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti. La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, grazie anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che costituirono un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico.».

Una strage che, oltre a provocare distruzione e morti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de ‘Il Mattino’ di Napoli: ‘Fate Presto’ e come spiega Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale: «Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico.».

Una strage che, oltre a provocare distruzione e morti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de ‘Il Mattino’ di Napoli: ‘Fate Presto’ e come spiega Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale: «Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico.».

Alla conferenza interverranno: Silvia Paparella di RemTech, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento di Casa Italia, Salvatore Stramondo, Direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’INGV, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della SIGEA, Gerardo Colangelo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata, Salvatore Valletta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, Maria Rosaria Gallipoli dell’IMAA – CNR, Cosimo Damiano Fonseca, già Rettore dell’Università della Basilicata, Gaetano Fierro, già sindaco di Potenza, Rosetta D’Amelio, già sindaco di Lioni, Marco Tassielli, già funzionario Rai, Generoso Picone, giornalista de Il Mattino, Daniela Di Bucci, del Dipartimento Protezione Civile Nazionale, Emanuela Guidoboni dell’INGV, Gianluca Valensise dell’INGV, Roberto De Marco, già Direttore del Servizio Sismico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sabina Porfido del CNR – ISA Avellino, Giuliana Alessio, Germana Gaudiosi e Rosa Nappi dell’INGV – Osservatorio Vesuviano di Napoli, Efisio Spiga libero professionista, nonchè, Sergio Castenetto del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Maurizio Pignone dell’INGV, Giacomo Prosser dell’Università della Basilicata, Vincenzo del Gaudio dell’Università di Bari e Donatella Merra, Assessore Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata.

LE FOTO DEL SERVIZIO SONO TRATTE DALLA RETE

|