Oggi, nonostante siano passati tanti anni ed una legge per riflettere su quegli accadimenti, la memoria delle foibe e la riflessione sulla “bella morte” sono temi sensibili e divisivi, atteso che, le foibe, sono diventate il simbolo di una tragedia che segna la fine della 2 Guerra mondiale, al confine orientale italiano, ma anche l’inizio di una fase di vendetta e di divisione tra italiani, in una memoria storica che deve fare i conti con la complessità e le contraddizioni di quei momenti.

di Piero Mastroiorio —

Oggi 10 febbraio si ricordano gli accadimenti legati alle foibe e non é mia intenzione quest’anno parlare strettamente di foibe, infoibati, esodo istriano o comunisti di yugoslavi agli ordini del Maresciallo Tito, ma focalizzare su un periodo, quello della RSI, Repubblica Sociale Italiana, tra il 1943 e il 1945, in cui la morte assunse un significato particolare, intrecciato a un’ideologia di eroismo e sacrificio. La RSI, fondata su principi fascisti e sulla difesa di un’Italia in guerra, sviluppò una retorica celebrante la morte come una “bella morte“.

La “bella morte” non era solo una glorificazione della fine del sacrificio individuale, ma un atto di devozione totale alla patria e al fascismo. I soldati e i combattenti della RSI vedevano la morte come un destino nobile, degno di chi combatte per un ideale superiore, per l’Italia, la “sovranità” e la lotta contro l’invasore. Questa visione trovò espressione in vari elementi culturali e artistici, dalla musica alla letteratura, dove la morte del combattente veniva spesso dipinta come l’epitome della dignità e dell’onore.

Un gruppo di uomini e donne, “per l’onore” dell’Itali diedero vita alla Decima MAS, la leggendaria unità di combattenti, spesso ricordata non solo per le sue azioni militari, ma anche per il significato ideologico che la morte assunse per i suoi membri. I combattenti della Decima MAS, in particolare quelli che aderirono alla RSI, si trovarono a incarnare il concetto di “bella morte“.

La “bella morte” era un concetto che trascendeva il semplice sacrificio della vita. Per i membri della Decima MAS, essa rappresentava la morte nobile, quella che giunge come esito di un impegno totale e assoluto per la difesa della patria e della causa. Combattere fino alla morte significava adempiere a un dovere patriottico, ma anche ottenere una forma di gloria eterna, simbolo di eroismo e di fedeltà incondizionata al Duce e alla “nuova Italia“.

La Decima MAS, una delle forze militari più temute e rispettate della RSI, divenne l’emblema del sacrificio eroico: dai suoi componenti, molti dei quali erano giovani, veniva richiesto un impegno assoluto, con la promessa che la morte per la causa sarebbe stata una morte “bella“, degna di essere celebrata come esempio di devozione e di coraggio. La morte per la causa non era vista come una fine, ma come un passaggio verso l’immortalità attraverso il sacrificio. In cui la morte era un atto eroico, una forma di riscatto e di affermazione dell’ideale nazionale. Per i combattenti della Decima MAS, questo significava che la loro morte sarebbe stata un atto di martirio, un contributo alla creazione di un’Italia “nuova“, una nazione purificata dal conflitto.

Oggi, la figura dei combattenti della Decima MAS e il concetto di “bella morte” rimangono un argomento controverso, simbolo di una parte della storia italiana che, purtroppo, è legata a un periodo di estrema violenza e di totalitarismo. Nonostante le celebrazioni del sacrificio, la riflessione storica moderna tende a contestare l’uso della morte come strumento di ideologia fascista, evidenziando il pericolo che una visione così distorta del sacrificio possa avere sulla memoria collettiva e sulla formazione di giovani mentalità in contesti di oppressione.

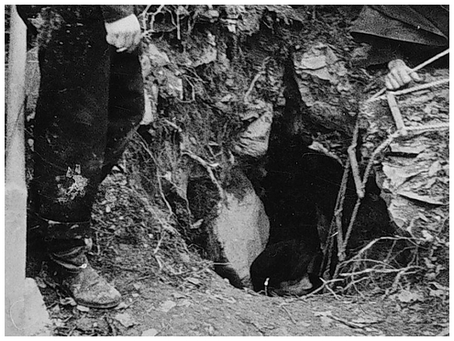

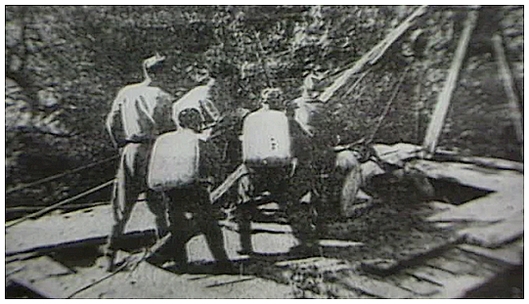

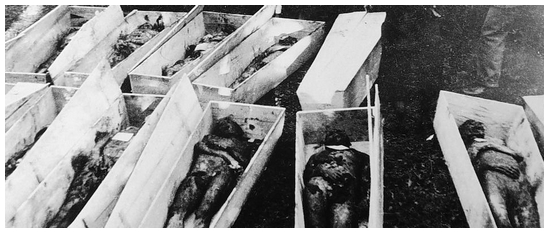

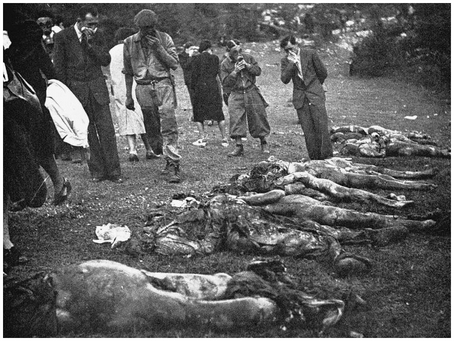

Il concetto di “bella morte” durante la RSI assume una valenza tragica e complessa quando si riflette sugli eventi legati alle foibe, una delle vicende più dolorose e divisive della storia del Novecento italiano, volutamente tenuta segreta dalle forze politiche di centro sinistra italiane, per svariati motivi, fino a quando, una Legge dello Stato, Legge n. 92 del 30 marzo 2004, interviene in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. Le foibe, doline carsiche, divenute fosse comuni, tra il 1943 e il 1945, furono gettati centinaia di italiani, soprattutto in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, da parte delle forze partigiane jugoslave in un contesto di vendetta politica e etnica. Sebbene la “bella morte” fosse parte integrante della retorica fascista, essa si intreccia qui con un’altra forma di morte, quella violenta e brutale, che rappresenta il lato oscuro di quella stessa ideologia.

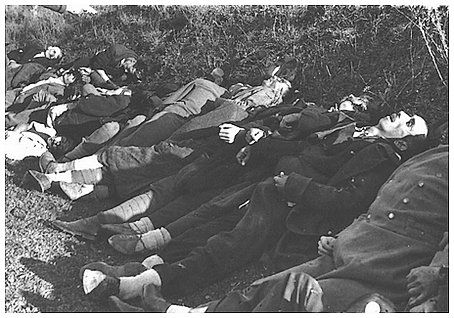

Nel periodo della RSI, la “bella morte” veniva celebrata come il sacrificio eroico di chi combatteva per la causa, come i soldati della Decima MAS o i combattenti della Repubblica Sociale Italiana, nelle foibe, la morte nobile diventava “morte infamante“, quasi quanto quella dei nemici della patria, tra cui si includevano, oltre ai militi, anche, gli italiani considerati traditori o “collaborazionisti“. In questo contesto, il concetto di “bella morte” diveniva un’arma ideologica per giustificare la violenza, l’odio e l’annientamento dell’avversario.

A pieno titolo, condannate dalla storia, le foibe si inserirono in un contesto di vendetta post-bellica, un massacro di italiani, nelle zone di confine, perpetrato da forze partigiane comuniste italiane e jugoslave, avvenuto in un clima di violenza e rancore, con l’intento di “purificare” il territorio dalle presunte “collaborazioni” con il fascismo. Qui, la morte non era celebrata come un atto eroico o un sacrificio nobile, ma come un atto di vendetta brutale e senza pietà. Le vittime, spesso civili, furono gettate nelle foibe in modo cruento e disumano, in un atto che, seppur motivato da una lotta per l’indipendenza e contro l’oppressione fascista, rivelava l’altra faccia della guerra: la violenza cieca e la brutalità.

Nonostante la “bella morte” fosse utilizzata per promuovere il sacrificio dei soldati della RSI, della Decima, i combattenti italiani, e non, uccisi nelle foibe, non venivano certo visti come eroi, ma come vittime di una spirale di violenza e vendetta che travolse tutta la regione. La morte, in questo caso, non aveva più il valore eroico e simbolico dell’ideologia fascista, ma diventava un gesto di annientamento fisico e morale, volto a cancellare una presunta “minaccia” ideologica.

Il parallelo tra la “bella morte” fascista e le vittime delle foibe diventa ancor più significativo quando si riflette su come entrambi i gruppi siano stati utilizzati dalla propaganda ideologica dei rispettivi schieramenti. Se da un lato la RSI tentava di esaltare la morte dei suoi soldati come sacrificio nobile per una causa suprema, dall’altro la violenza sulle popolazioni italiane nelle terre di confine fu giustificata come una purificazione ideologica, ma non meno devastante.

Oggi, nonostante siano passati tanti anni ed una legge per riflettere su quegli accadimenti, la memoria delle foibe e la riflessione sulla “bella morte” sono temi sensibili e divisivi, atteso che, le foibe, sono diventate il simbolo di una tragedia che segna la fine della 2 Guerra mondiale, al confine orientale italiano, ma anche l’inizio di una fase di vendetta e di divisione tra italiani, in una memoria storica che deve fare i conti con la complessità e le contraddizioni di quei momenti.

Le foto sono tratte dalla rete.

Ufficio: Via Troia, 32 – San Severo